本研究会は、一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会(CLA)が設置する研究会です

■お申込みは:「体感ワークショップ参加希望」と明記し、 kaiアットマークteamnet.co.jp まで、ご連絡ください。

■お申込みはPeatixからお願いいたします → Peatix

7月26日(金)開催の「みどり」の体感ワークショップは、さまざまな立場の方々にお集まりいただき盛会となりました。詳細なご報告は追って掲載いたします。

|

|

|

|

7月26日(金)に『ランドスケープ経営研究会』と『アートフルゆめまつり実行委員会』は、「みどり」の可能性を理解するためのワークショップを開催します。ぜひ、ご参加ください。

「ランドスケープ経営」の先駆的成功事例である南池袋公園を舞台に、管理・運営の要となっている「RACINES FARM TO PARK」、「南池袋公園をよくする会」から、生のお話をお聞きし、それも受けながらLBAを再活性化するため、新体制の4つのWGは何に、どのように取り組むのか、意見交換をし、それを共有しながら楽しい交流の場を提供するもの。

1.開会

2.Meetup LBA talk

成功例に聞く

「南池袋公園をよくする会」(西武造園 阿部誠治 様)

「RACINES FARM TO PARK」(Manager柳岡律子 様)

LBA新体制の取組

新たなLBAのスタートアッププレゼンテーション(下記4つのWG)

~開発WG、研究WG、交流WG、広報WG~

3.Meetup time

乾杯・交流

Meetup LBA talkでは、グラスを片手に、実際に管理をしての課題やここの一番の魅力である芝生のことや、単年度契約の難しさなど様々な話を聞かせていただき、カフェ経営では、最初は周りとの確執(例えば営業スペースや、光など)もあったが、徐々に理解をされるようになったなどのせめぎあいの話や、質問とのやり取りなど予定時間を超えての意見交換ができました。

Meetup timeでは、町田参与の乾杯の掛け声とともに、歌とギター(町田)の演奏に始まり、それぞれ交流の輪がいくつもでき、飲んで、食べて、そして歌ってと、終わりの時間が来るのを忘れて楽しい雰囲気のつづいたまま終了しました。

■2024 LBA “Meetup Event” (交流会)

LBA の新たな展開 南池袋公園から発信

■ 日時 : 4月 23日(火)17:00~19:30 (総会16:00~17:00 総会はLBA会員のみ)

■ 会場 : 「RACINES FARM TO PARK」ラシーヌ ファーム トゥー パーク

南池袋公園内(東京都豊島区南池袋2-21-1)

■ 主催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■開催趣旨

ランドスケープ経営研究会(LBA)は、新たな時代の緑とオープンスペースのビジネスモデルを構築することをミッションとし、緑とオープンスペースの経営と事業のあり方、すなわち「ランドスケープ経営」に関心のある企業、団体、個人を募り、Park-PFIをはじめとする公民連携方策の技術・情報交流、研究・提言を行うことを目的としています。 2024年度はLBAの目指すビジネスモデルの構築という目標を再確認し、LBAを活性化するため、活動体制の抜本的見直しを図り、4つのWG(ワーキンググループ)と特命課題に対応するTF(タスクフォース)を設けます。

具体的には、①特定のフィールドでランドスケープ経営を創造する開発WG、②従来の4つの部会を集約、人的資源を活用し発展させた研究WG、③異業種や会員の交流・連携を図る交流WG、④情報発信、LBAの認知・理解を深める広報WGを構成。TFでは、「ランドスケープ経営」の普及・啓発を目指すLBA-AWARDの設立に取り組みます。

今回の2024LBA Meetup Event(交流会)は、「ランドスケープ経営」の先駆的成功事例である南池袋公園を会場に、その要となっている「RACINES FARM TO PARK」、「南池袋公園をよくする会」から、これまで多く語られてきた計画論や事業論ではなく、運営論・経営論としての現在とこれからについてお話をお聞きします。また新たなLBAの目指す取り組みを紹介し、緑とオープンスペースのさらなる活用に向けてStartupを図るとともに、「ランドスケープ経営」に取り組む方々のMeetupの好機とすべく開催します。

会員の方々はもちろん、これからご一緒に活動できる方々、少しでも関心がある方など、多くの方々のご参加をお待ちしています。この機会に広くお知らせいただき、皆様お誘いあわせの上、ぜひ、ご参加ください。

■プログラム

■ 参 加 費: LBA会員:3,000円 会員外:5,000円

■ 定 員:80名

■ 会場アクセス:池袋駅( J R 線、東武東上線、西武池袋線、東京

メトロ副都心線・丸ノ内線・有楽町線) 徒歩5分

■ 参加申込: 申込フォーム(Peatix)←クリック で、お申込みください。

(申込フォームが使用できない場合は,氏名,所属を明記の上,下記までMail を送信してください)

ランドスケープ経営研究会:矢部 TEL03-3662-8270 E-mail info@lba-j.org

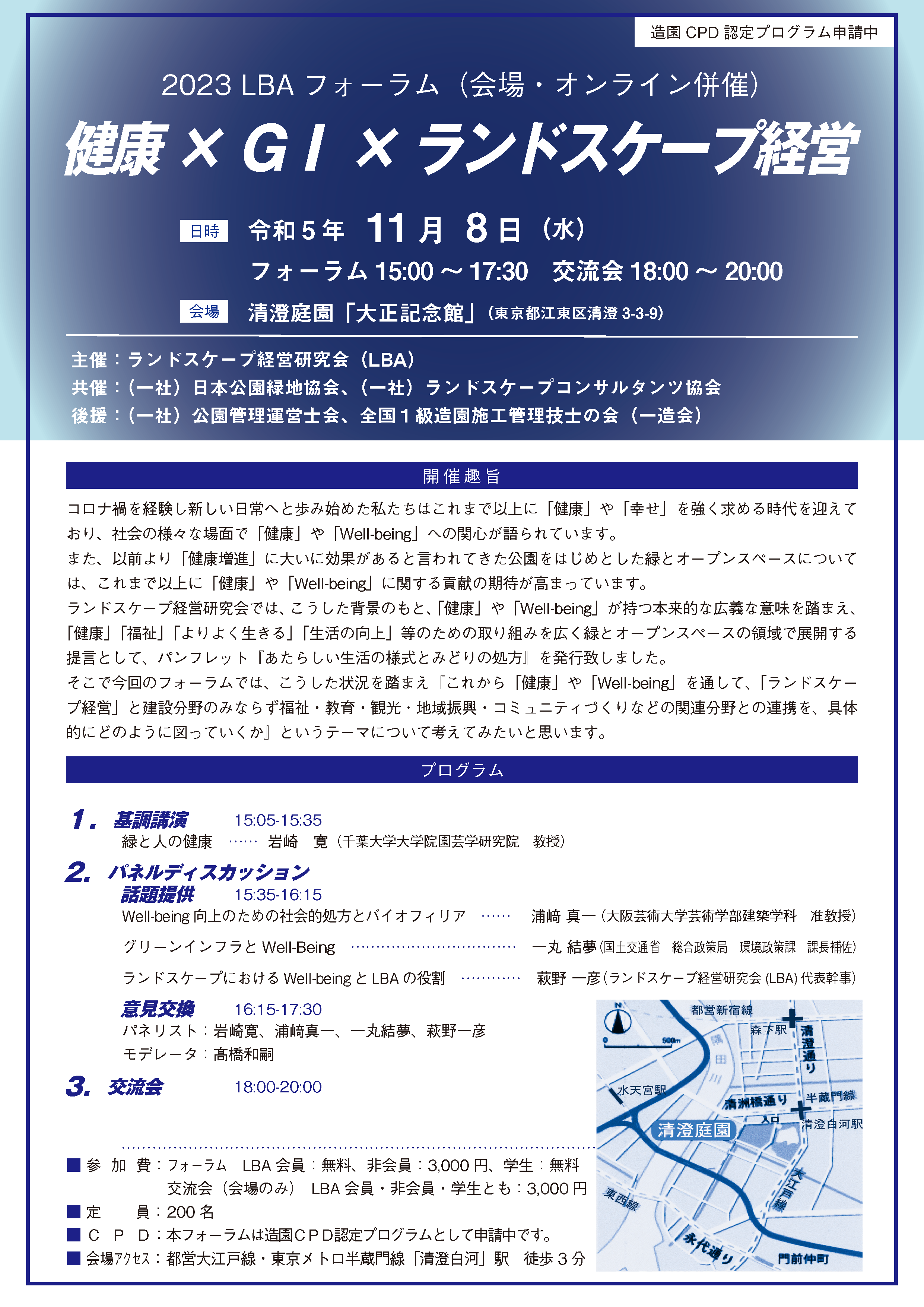

■ 2023 LBAフォーラム 「健康 × GI × ランドスケープ経営」

■ 日時 : 令和5 年11 月8日(水) 15:00~17:30 (オンライン併用)

■ 会場 : 清澄庭園「大正記念館」(東京都江東区清澄3-3-9)(オンライン併用)

■ 主催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■ 共催 : (一社)日本公園緑地協会、(一社)ランドスケープコンサルタンツ協会

■ 後援 : (一社)公園管理運営士会、全国1級造園施工管理技士の会(一造会)

■開催趣旨

コロナ禍を経験し新しい日常へと歩み始めた私たちはこれまで以上に「健康」や「幸せ」を強く求める時代を迎えており、社会の様々な場面で「健康」や「Well-being」への関心が語られています。

また、以前より「健康増進」に大いに効果があると言われてきた公園をはじめとした緑とオープンスペースについては、これまで以上に「健康」や「Well-being」に関する貢献の期待が高まっています。

ランドスケープ経営研究会では、こうした背景のもと、「健康」や「Well-being」が持つ本来的な広義な意味を踏まえ、「健康」「福祉」「よりよく生きる」「生活の向上」等のための取り組みを広く緑とオープンスペースの領域で展開する提言として、パンフレット『あたらしい生活の様式とみどりの処方』を発行致しました。

そこで今回のフォーラムでは、こうした状況を踏まえ『これから「健康」や「Well-being」を通して、「ランドスケープ経営」と建設分野のみならず福祉・教育・観光・地域振興・コミュニティづくりなどの関連分野との連携を、具体的にどのように図っていくか』というテーマについて考えてみたいと思います。

■プログラム

1.基調講演 15:05-15:35

緑と人の健康

岩崎 寛(千葉大学大学院園芸学研究院 教授)

2.パネルディスカッション

話題提供 15:35-16:15

Well-being向上のための社会的処方とバイオフィリア

浦﨑 真一(大阪芸術大学芸術学部建築学科 准教授)

グリーンインフラとWell-Being

一丸 結夢(国土交通省 総合政策局 環境政策課 課長補佐)

ランドスケープにおけるWell-beingとLBAの役割

萩野 一彦(ランドスケープ経営研究会 (LBA)代表幹事)

意見交換 16:15-17:30

パネリスト:岩崎寛、浦﨑真一、一丸結夢、萩野一彦

モデレータ:髙橋和嗣

3.交流会 18:00-20:00

■ 参加費 : フォーラム LBA会員:無料、非会員:3,000円、学生:無料

交流会(会場のみ) LBA会員・非会員・学生とも:3,000円

■ 定 員 : 200名

■ CPD : 申請中

■ 申込期限 : 令和5 年10 月31日(火)まで。

■ 申込・参加方法 : 申込フォーム(Peatix)←クリック で、お申込みいただくと会場参加・オンライン参加に関わらず、オンライン(Zoom)アクセス先をご覧いただけます。会場参加の方は会場にお越しいただき、オンライン参加の方はZoom でご参加ください。

(申込フォームが使用できない場合は,氏名,所属を明記の上,問合先までMail を送信してください)

■ 問合先 : ランドスケープ経営研究会:矢部 TEL03-3662-8270 Mail info@lba-j.org

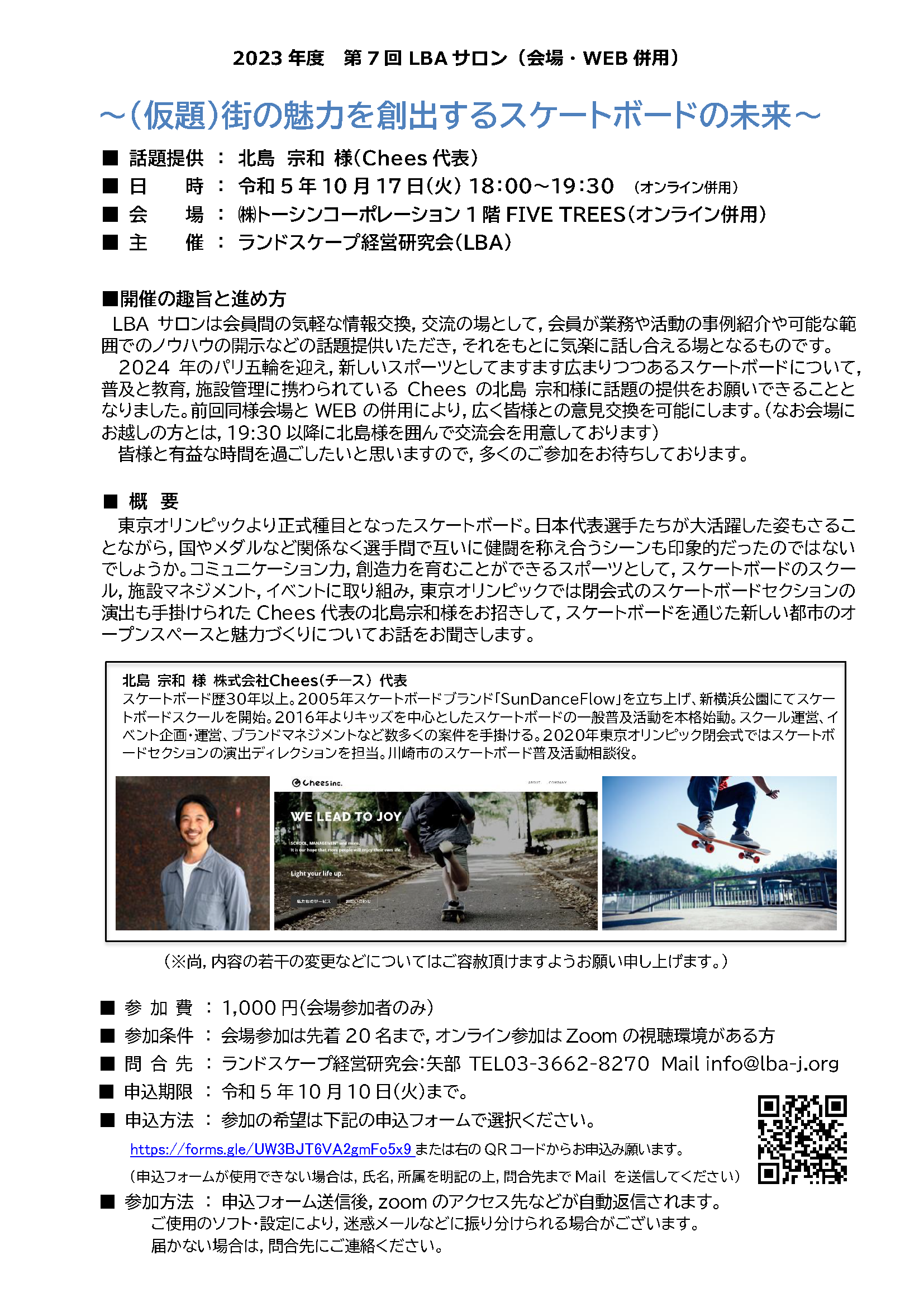

■ 話題提供 : 北島 宗和 様(Chees 代表)

■ 日時 : 令和5 年10 月17 日(火) 18:00~19:30 (オンライン併用)

■ 会場 : ㈱トーシンコーポレーション1 階FIVE TREES(オンライン併用)

■ 主催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■開催の趣旨と進め方

LBA サロンは会員間の気軽な情報交換,交流の場として,会員が業務や活動の事例紹介や可能な範囲でのノウハウの開示などの話題提供いただき,それをもとに気楽に話し合える場となるものです。

2024 年のパリ五輪を迎え,新しいスポーツとしてますます広まりつつあるスケートボードについて,普及と教育,施設管理に携わられているChees の北島 宗和様に話題の提供をお願いできることとなりました。前回同様会場とWEB の併用により,広く皆様との意見交換を可能にします。(なお会場にお越しの方とは,19:30 以降に北島様を囲んで交流会を用意しております)

皆様と有益な時間を過ごしたいと思いますので,多くのご参加をお待ちしております。

■ 概 要

東京オリンピックより正式種目となったスケートボード。日本代表選手たちが大活躍した姿もさることながら,国やメダルなど関係なく選手間で互いに健闘を称え合うシーンも印象的だったのではないでしょうか。コミュニケーション力,創造力を育むことができるスポーツとして,スケートボードのスクール,施設マネジメント,イベントに取り組み,東京オリンピックでは閉会式のスケートボードセクションの演出も手掛けられたChees 代表の北島宗和様をお招きして,スケートボードを通じた新しい都市のオープンスペースと魅力づくりについてお話をお聞きします。

■ 参加費 : 1,000 円(会場参加者のみ)

■ 参加条件 : 会場参加は先着20 名まで,オンライン参加はZoom の視聴環境がある方

■ 問合先 : ランドスケープ経営研究会:矢部 TEL03-3662-8270 Mail info@lba-j.org

■ 申込期限 : 令和5 年10 月10 日(火)まで。

■ 申込方法 : 参加の希望は下記の申込フォームで選択ください。

https://forms.gle/UW3BJT6VA2gmFo5x9

(申込フォームが使用できない場合は,氏名,所属を明記の上,問合先までMail を送信してください)

■ 参加方法 : 申込フォーム送信後,zoom のアクセス先などが自動返信されます。

ご使用のソフト・設定により,迷惑メールなどに振り分けられる場合がございます。

届かない場合は,問合先にご連絡ください。

今回は、3×3Lab Future(千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOS ビル1階)を会場に、コッツェリア協会((一社)大丸有環境共生型まちづくり推進協会)にご協力を得て開催し、エコッツェリア協会様、Pacific Spatial Solutions(PSS)様から話題提供をいただきました。

最初に、エコッツェリア協会の松井様から協会の概要についてお話し頂きました。

協会の名前に入っている「大丸有」とは大手町・丸の内・有楽町地区を略したもの。活動エリアを明確に定めつつ、そのエリアの特性に合った多様な取り組みが行われています。

続いて同協会の桂島様から大丸有環境アトラス(大丸有地区の環境情報等をデータベース化し、新たな価値の発信につなげる情報プラットフォーム)についてご説明頂きました。

そしてGT(Green Tokyo※)研究会では環境データを活用した快適なまち歩きWEBサービス「東京アトラス」を社会実験として行っている説明がありました。

最後に、PSSの八十島様からこの人工衛星データを活用したデータプラットフォーム(CARTO)に環境情報を組み込んで可視化するシステムについての説明があり、実際にスマホを使い東京アトラスを動かして快適ルートの検索をするデモも行われました。

その後質疑応答でサロンは終了しましたが、引き続き隣接の会場でお酒を酌み交わしながらの意見交換で交流を深めました。

今回は、有楽町「SLIT PARK」(千代田区丸の内)を会場に会場・オンラインの併催で開催。SLIT PARKの運営を行う東邦レオ㈱の担当責任者である河原大輝氏からお話を伺いました。

河原氏は最初にSLIT PARKの背景や意図・コンセプトから実際の運営について紹介。これまで駐輪場などであった共用部を不特定多数との出会い、未来の都市、サステナビリティ等をキーワードに、多目的空間にコンバージョン。狭小空間でありながら日本庭園の手法で森を再現し、飲食販売やイベントなども行い、共用部の価値を向上させることでオフィスビル自体の価値を向上させている。

当日は、コミュニティディベロップメントとしてまちづくりや賑わい空間のトータルプロデュースを行っていることなども広く紹介され、これからは空間をどのように使っていくかまで関わることが重要など、示唆に富むお話をうかがうことができた。

サロンのようすは、「LBA会員向け」(会員限定)ページでご視聴いただけます。

■ 催 事 名 : 講演会「人の健康に寄与するグリーンインフラ」

■ 講 師 : 岩崎 寛 氏(千葉大学大学院園芸学研究院 准教授)

■ 開催日時 : 令和5年4月25日㈫16:15~19:30

(講演会16:15~17:45 交流会18:00~19:30)

■ 開催場所 : 会場(清澄庭園「大正記念館」)WEB(Zoom)

■ 主 催 : ランドスケープ経営研究会

■ 共 催 : ランドスケープコンサルタンツ協会

■ プログラムと概要 :

グリーンインフラ(GI)とは、自然環境が有する多様な機能を積極的に活用し、居住環境の向上や防災・減災等の多様な効果を得るものである。2019年に国交省がGI推進戦略を発表し、2020年にはGI官民連携プラットフォームを立ち上げ、GIの推進を進めている。GIの目的の中には、健康増進も含まれるが、雨水貯留など他の目的に比べ、健康を目的としたGIの整備は十分に進んでいない。COVID-19等の社会課題からみても、地域住民の健康は重要なテーマである。

そこで本講演会では、人の健康に寄与するグリーンインフラについて、国交省の動向や厚労省の方針との関連性、グリーンインフラによる健康効果について解説する。

■ 参加費 : 講演会(オンライン) :LBA会員 無料

講演会(オンライン) : 会員外 2,000円

講演会・交流会(会場):LBA会員 3,000円

講演会・交流会(会場): 会員外 5,000円

■ お申込み :

Peatixからお申し込みください。←クリックすると、Peatixにアクセスできます

Peatixがご利用できない場合は、事務局まで、E-maiでお問い合わせください。

今回は、有楽町「SLIT PARK」(千代田区丸の内)を会場に会場・オンラインの併催で開催。SLIT PARKの運営を行う東邦レオ㈱の担当責任者である河原大輝氏からお話を伺いました。

河原氏は最初にSLIT PARKの背景や意図・コンセプトから実際の運営について紹介。これまで駐輪場などであった共用部を不特定多数との出会い、未来の都市、サステナビリティ等をキーワードに、多目的空間にコンバージョン。狭小空間でありながら日本庭園の手法で森を再現し、飲食販売やイベントなども行い、共用部の価値を向上させることでオフィスビル自体の価値を向上させている。

当日は、コミュニティディベロップメントとしてまちづくりや賑わい空間のトータルプロデュースを行っていることなども広く紹介され、これからは空間をどのように使っていくかまで関わることが重要など、示唆に富むお話をうかがうことができた。

サロンのようすは、「LBA会員向け」(会員限定)ページでご視聴いただけます。

セミナーでは、「小平市における今後の公園PPPについて」をテーマに、小平市環境部水と緑と公園課より話題提供をいただき、会員の皆さんと意見交換を行いました。

話題提供は、「鷹の台公園」に関して、現状と周辺環境の説明とこれまでの取り組みについて、令和2年度のアンケート調査、3年度の公園づくりに関するセミナーの開催とヒアリング調査、4年度のマルシェ開催と多様な世代との公園づくりのワークショップ、小学生からお年寄りまで幅広い方々を対象とした「鷹の台公園いどばた会議」の実施などが紹介され、これまでの取り組みなどを通じての課題や、今後の公園PPPについてもお話しくださいました。

続く意見交換の時間には、公園整備に関する提案、公民連携における地域の参加、まちづくりへの展開など、さまざまな質問や意見交換が行われました。

今回は、㈱トーシンコーポレーション1階の「FIVE TREES」を会場に会場・オンラインの併催で開催。西武造園㈱からの話題提供で実施しました。

当日はまず、国営昭和記念公園の「桜・百寿プロジェクト」について、昭和記念公園パークス共同体の阿部氏が紹介。

都立野山北・六道山公園の「広域連携における樹木保全の取り組み」と都立中藤公園の「里山林の保全・再生の取り組み」について、西武・狭山丘陵パートナーズの清水氏が紹介。

その後、ナラ枯れの問題から指定管理者制度の課題や造園以外の分野との連携などについて、意見を交わしました。

サロンのようすは、「LBA会員向け」(会員限定)ページでご視聴いただけます。

LBAパンフは、LBAの 第2部会「パークファンド部会」が、これからの社会が目指す方向性とランドスケープによるみどりの処方を示したものです。

LBAでは、「みどりの処方」をどのように生かしていくか、その具体的取り組みを進めているところです。【第2刷】をぜひご活用ください。

■ 開催日時: 令和4年4月26日(火) 16:30~18:45

■ 開催場所 : 会場(清澄庭園「大正記念館」)WEB(Zoom)

■ 主 催 : ランドスケープ経営研究会

■ 参 加 者 : 48名

■ プログラムと概要 :

1.コンペの概要と今後の事業展開

:さいたま市大宮駅東口まちづくり事務所 大沼 朋哉

大宮の氷川神社の門前町にはじまる歴史的成り立ちから、現在の大宮の姿、そしてこの10年のまちづくりと、今後のまちづくりについて、再開発、通りの開発、跡地開発など具体例をあげて説明。それらを踏まえウォ―カブルなまちづくりの推進に向けては「地域と協働のまちづくり」「今後の公共空間」「行政主導に因らないまちづくり」が求められていることがこのコンペにつながっており、大宮駅周辺ウォーカブル推進戦略の策定に向けて中長期的視点でのモデルプロジェクト部門と自分がプレイヤーになるプレイヤー部門の2つを同時に行うコンペとなったとの説明。

コンペ結果を受けて、プレイヤー部門では全受賞者に呼びかけ実践プロジェクト会議を開催し、意見交換の場を持ちという新たな試みも行っている。

今後の展開として推進戦略策定後におけるクリエイティブな推進体制を構築し、「ミチが変わればマチが変わる」にもとづいて、大宮は新しいウォ―カブルなかたちをつくっていく、そしてチャレンジできるまち、チャレンジする人を応援するまち目指している。

2.LBA応募作品紹介

(1)モデルプロジェクト部門作品「ニワノナカニアルマチ」(優秀賞)

:萩野一彦、甲斐徹郎

いたるところに何かの行為を行う場所のある大きなニワのあるマチを目指し、ウォ―カブルのエリアを氷川参道の東の見沼まで広げ、そこで3つの空間的プロジェクトと自律的まちづくりの組織化の提案を行った。

3つの空間は氷川参道、山丸公園、セントラルパーク(構想)で、そこの立地特性を生かした社会実験を行うことを提案した。

組織化の提案は、面的に、時間軸を入れて動的にまち全体が変容していく仕掛けをどうやってつくるかというもので、自己組織化という考えに基づいて説明。自己組織化させる仕組みとは、全体性が個の小さな関係性の繰り返しから生まれるというもので、個が主体性を持つこと、主体同士の関係を連鎖させること、が条件となる。

ウォ―カブルなまちを自己組織させるステップは「STEP1.外環境とのつながりを楽しむ主体づくり、STEP2.主体の連携による通りの環境づくり、STEP3.通りを共有価値として使いこなす」で、自律的に「ウォーカブルなまち」が育ち続けることになっていく。

(2)プレイヤー部門作品「ミズミチ」ヨリドコロ・イドコロ・ヨイトコロ(受賞)

:樋口採土

氷川参道が大宮のまちの形成における軸となること、古く歴史を遡ると水がその形成に大きく関わっていることがわかり、”水“をテーマとしたイベントを考えた。地域に夏のイベントがないこともあり、ウチミズ、ミスト、シャワーをメインに据え、水の誘われて歩いているだけでも谷しい仕掛けを用意し、環境が舞台装置になるイベントを提案した。ることになる。

また、氷川参道を維持するシステムが必要で、ミズ・ミチの小さなイベントから「豊かさ」がまちへ広がり、人が集まり、智恵とお金がうまれ、自律化されていくということも提案している。

3.意見交換

○プレイヤー部門では、コンペ後に受賞者が集まり実践プロジェクト作戦会議を行うなど行政のやることとしては新しいチャレンジであるが、どうやってできたのか。

→これまでハードからソフトまでいろんなことをやってきて、行政内に閉じこもるのではなく、まちに出ていくというスタンス取り組んできたことによる。受賞者を集めて意見交換をすることは悩んだが、やってみて新しいアイデアが生まれるなど、よい経験となったと感じている。

○モデルプロジェクト部門は、今後どのように展開するのか。こちらの部門は中長期的な視点にたちプロデューサー的役割でやるので、それには見返りが必要になる。この大宮についてプロデューサーを育てるまちづくりのモデルとできないか。

→提案いただいた内容を行政計画に位置付けたあと実現する体制が必要と考えているが、まだ結論は出ていない。また、プロに提案してもらうにはそれなりに見返りが必要と委員長には言われていた。

○LBAは今回組織の枠を超えた個人の集まりで応募したが、今後、どのような形でして関わること →LBAはプレイヤー(民間事業者)を束ねる地域プロデュース支援組織となる

→LBAはコンサルよりではなく民間事業者も取り込んだ全方位的な取組みを行う

→LBAは属人的なプロフェッショナルの集まりであることは可能性がある。

※ LBA会員の方は、「会員向け」ページより当日の記録をご覧いただけます。

■ 開催日時: 令和4年4月26日(火) 15:00~15:40

■ 開催場所 : 会場(清澄庭園「大正記念館」)WEB(Zoom)

■ 出席会員数と総会の成立 : 会員総数85個のうち出席62個(会場&WEB30、書面表決26、委任状6)で、総会は成立

■ 議事の結果 :

○第1号議案 2021年度事業報告及び収支決算承認の件:全員一致で承認可決

○第2号議案 2022年度事業計画及び収支予算承認の件:全員一致で承認可決

○第3号議案 役員選任の件:全員一致で承認可決

総会後、新たに選任された幹事会で、互選により代表幹事に萩野一彦氏が選出されました。

また、金清会長に諸事情がある場合には萩野代表幹事が代行することとなりました。

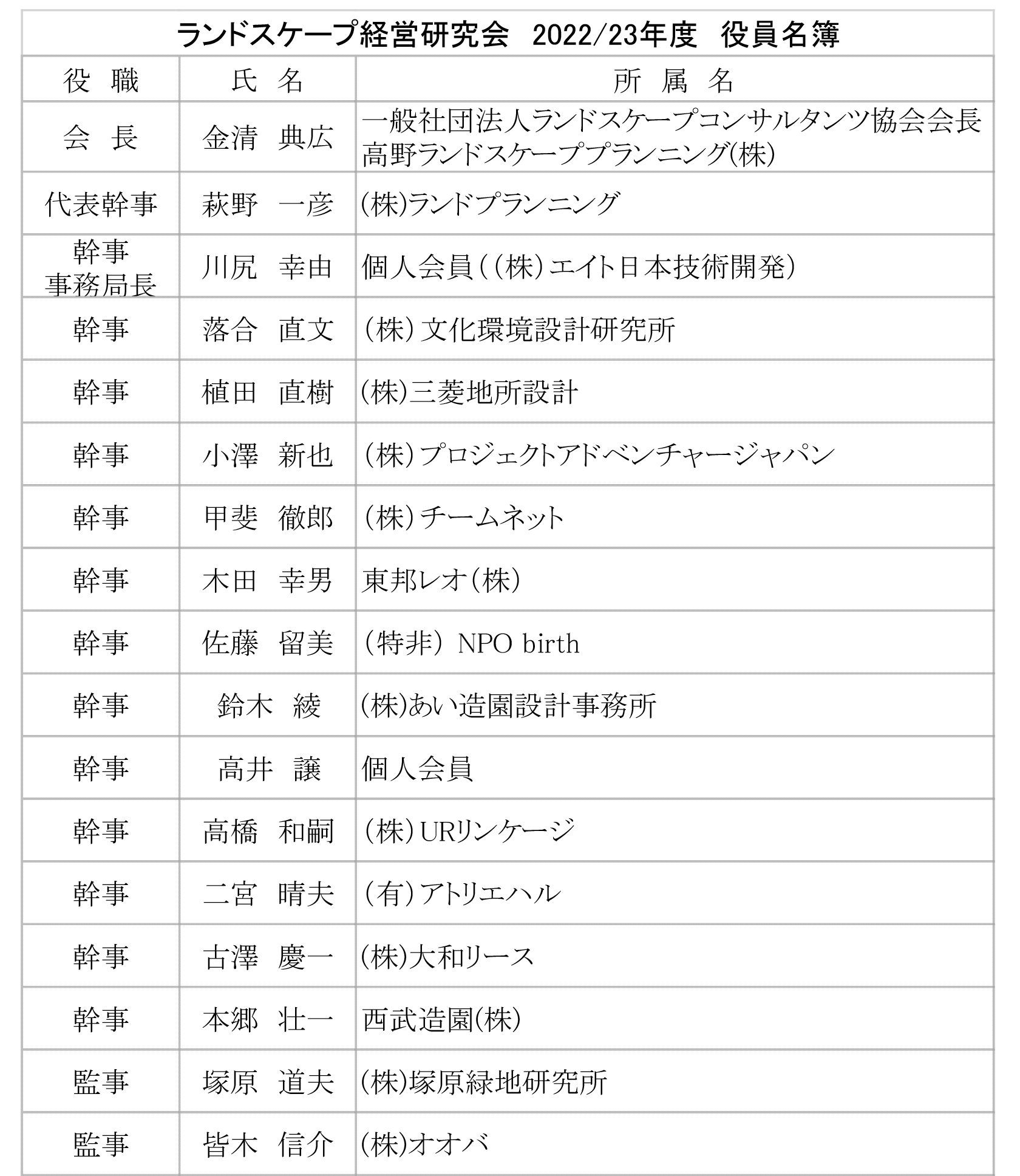

新役員は以下の通りです。

LBAさいたまプロジェクトチームとして応募したマチミチコンペin大宮ウォーカブルシティの最終審査が2月19日に行われ、モデルプロジェクト部門に応募した作品「ニワノナカニアルマチ」が優秀賞に選ばれました。

また、プレーヤー部門に応募した「ミズミチ」は入賞となりました。

モデルプロジェクト部門とプレーヤー部門の応募作品とその提案書及び審査結果は

それぞれ下記さいたま市のHPを参照ください。

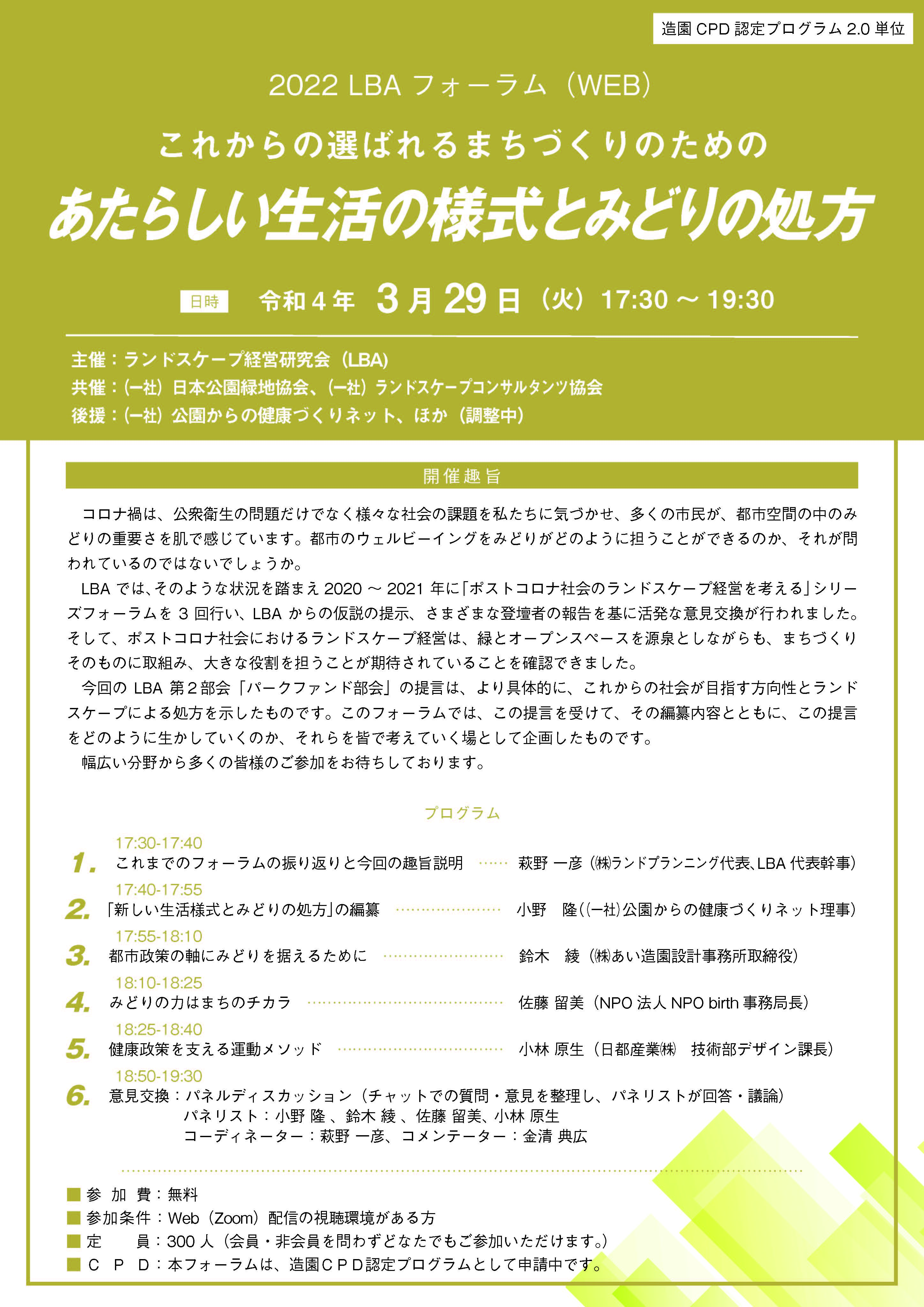

■ 日 時 : 令和4年3月29日(火) 17:30~19:30

■ 方 式 : WEB(Zoom)

■ 主 催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■ 共 催 : (一社)日本公園緑地協会、(一社)ランドスケープコンサルタンツ協会

■ 後 援 : (一社)公園からの健康づくりネット、ほか(調整中)

■ 開催趣旨 :

コロナ禍は、公衆衛生の問題だけでなく様々な社会の課題を私たちに気づかせ、多くの市民が、都市空間の中のみどりの重要さを肌で感じています。都市のウェルビーイングをみどりがどのように担うことができるのか、それが問われているのではないでしょうか。

LBA では、そのような状況を踏まえ2020 ~ 2021 年に「ポストコロナ社会のランドスケープ経営を考える」シリーズフォーラムを 3 回行い、 LBA からの仮説の提示、さまざまな登壇者の報告を基に活発な意見交換が行われました。そして、ポストコロナ社会におけるランドスケープ経営は、緑とオープンスペースを源泉としながらも、まちづくりそのものに取組み、大きな役割を担うことが期待されていることを確認できました。

今回の LBA 第2部会「パークファンド部会」の提言は、より具体的に、これからの社会が目指す方向性とランドスケープによる処方を示したものです。このフォーラムでは、この提言を受けて、その編纂内容とともに、この提言をどのように生かしていくのか、それらを皆で考えていく場として企画したものです。

幅広い分野から多くの皆様のご参加をお待ちしております。

■ プログラム :

17:30-17:40

1.これまでのフォーラムの振り返りと今回の趣旨説明 … 萩野 一彦(㈱ランドプランニング代表、LBA代表幹事)

17:40-17:55

2.「新しい生活様式とみどりの処方」の編纂 …………… 小野 隆((一社)公園からの健康づくりネット理事)

17:55-18:10

3.都市政策の軸にみどりを据えるために ………………… 鈴木 綾(㈱あい造園設計事務所取締役)

18:10-18:25

4.みどりの力はまちのチカラ ……………………………… 佐藤 留美(NPO法人NPO birth事務局長)

18:25-18:40

5.健康政策を支える運動メソッド ………………………… 小林 原生(日都産業㈱ 技術部デザイン課長)

18:50-19:30

6.意見交換:パネルディスカッション(チャットでの質問・意見を整理し、パネリストが回答・議論)

パネリスト: 小野 隆 、鈴木 綾 、佐藤 留美、 小林 原生

コーディネーター:萩野 一彦、コメンテーター:金清 典広

■ 参 加 費 : 無料

■ 参加条件 : Web(Zoom)配信の視聴環境がある方

■ 定 員 : 300人(会員・非会員を問わずどなたでもご参加いただけます。)

■ C P D : 本フォーラムは、造園CPD認定プログラムとして申請中です。

■ 問合せ先 : ランドスケープ経営研究会:矢部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-3-7 近江会館8階

TEL03-3662-8270 FAX03-3662-8268 Mail info@lba-j.org

■ 申込方法 : 申込フォーム(Peatix)からお申込ください。

■ 申込期限 : 令和4年3月26日(土)まで。FAXやメールでの申し込みはできませんのでご注意ください。

■ 参加方法 : 申込フォーム(Peatix)を送信いただくとアクセス先を自動返信いたします。

●

■ 日 時 : 令和4年4月26日(火) 16:30~18:00

■ 方 式 : 会場(清澄庭園「大正記念館」)WEB(Zoom)

■ 主 催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■ 開催趣旨 :

さいたま市は、令和元年にウォーカブル推進都市となり、大宮駅周辺で居心地が良く歩きたくなるまちなかの形成に取り組み、それをより一層推進していくために「マチミチコンペ」を実施し、まちなかでの展開を目論んだプレイヤー部門と、中期的に面的な展開を計画するモデルプロジェクト部門の二部門が募集されました。

この取組みのユニークな点は、このコンペを一過的なイベントとするのではなく、このコンペをプロセスとして活かし、大宮の空間的資源と人的資源とを動員させたプラットフォームの形成を図ろうとしていること、コンペ後も複数の受賞者が参加してアイデアをブラッシュアップし「ウォーカブル推進戦略」に組み込んでいこうとしているところにあります。

LBAはこれまでさいたま市とはコミュニケーションを重ねてきた関係もあってこのコンペに応募し、2つの部門でそれぞれ受賞し、今後も継続して具体化へ向け関与していくことになりました。

このコンペを通したさいたま市の取組みは、今後全国モデルにもなり得るものであると考えます。このため、今回の講演会では、このコンペの開催にいたる経緯とそのねらい、そして今後の展開について市の担当者から話をお聞きするとともに、LBAの応募作品を紹介し、大宮での今後の展開について意見交換を行うことといたします。

■ プログラム :

1.ウォーカブルなまちづくりへの挑戦(コンペの背景)・・・・・・・・・(30分)

さいたま市大宮駅東口まちづくり事務所 大沼 朋哉

2.LBA応募作品紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(30分)

(1)プロジェクト部門応募作品(発表者:萩野一彦、甲斐徹郎)

(2)プレイヤー部門応募作品(発表者:樋口彩土、渡辺学)

3.意見交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(30分)

■ 参 加 費 : 無料

■ 参加条件 : Web(Zoom)配信の視聴環境がある方

会員・非会員を問わずどなたでもご参加いただけます

■ 定 員 : 300人(会員・非会員を問わずどなたでもご参加いただけます。)

■ 問合せ先 : ランドスケープ経営研究会:矢部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-3-7 近江会館8階

TEL03-3662-8270 FAX03-3662-8268 Mail info@lba-j.org

■ 申込方法 : 申込フォーム(Peatix)からお申込ください。

■ 申込期限 : 令和4年4月25日まで。FAXやメールでの申し込みはできませんのでご注意ください。

■ 参加方法 : 申込フォーム(Peatix)を送信いただくとアクセス先を自動返信いたします。

LBAさいたまプロジェクトチームとして応募したマチミチコンペin大宮ウォーカブルシティの最終審査が2月19日に行われ、モデルプロジェクト部門に応募した作品「ニワノナカニアルマチ」が優秀賞に選ばれました。

また、プレーヤー部門に応募した「ミズミチ」は入賞となりました。

モデルプロジェクト部門とプレーヤー部門の応募作品とその提案書及び審査結果は

それぞれ下記さいたま市のHPを参照ください。

■ 日 時 : 令和4年3月29日(火) 17:30~19:30

■ 方 式 : WEB(Zoom)

■ 主 催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■ 共 催 : (一社)日本公園緑地協会、(一社)ランドスケープコンサルタンツ協会

■ 後 援 : (一社)公園からの健康づくりネット、ほか(調整中)

■ 開催趣旨 :

コロナ禍は、公衆衛生の問題だけでなく様々な社会の課題を私たちに気づかせ、多くの市民が、都市空間の中のみどりの重要さを肌で感じています。都市のウェルビーイングをみどりがどのように担うことができるのか、それが問われているのではないでしょうか。

LBA では、そのような状況を踏まえ2020 ~ 2021 年に「ポストコロナ社会のランドスケープ経営を考える」シリーズフォーラムを 3 回行い、 LBA からの仮説の提示、さまざまな登壇者の報告を基に活発な意見交換が行われました。そして、ポストコロナ社会におけるランドスケープ経営は、緑とオープンスペースを源泉としながらも、まちづくりそのものに取組み、大きな役割を担うことが期待されていることを確認できました。

今回の LBA 第2部会「パークファンド部会」の提言は、より具体的に、これからの社会が目指す方向性とランドスケープによる処方を示したものです。このフォーラムでは、この提言を受けて、その編纂内容とともに、この提言をどのように生かしていくのか、それらを皆で考えていく場として企画したものです。

幅広い分野から多くの皆様のご参加をお待ちしております。

■ プログラム :

17:30-17:40

1.これまでのフォーラムの振り返りと今回の趣旨説明 … 萩野 一彦(㈱ランドプランニング代表、LBA代表幹事)

17:40-17:55

2.「新しい生活様式とみどりの処方」の編纂 …………… 小野 隆((一社)公園からの健康づくりネット理事)

17:55-18:10

3.都市政策の軸にみどりを据えるために ………………… 鈴木 綾(㈱あい造園設計事務所取締役)

18:10-18:25

4.みどりの力はまちのチカラ ……………………………… 佐藤 留美(NPO法人NPO birth事務局長)

18:25-18:40

5.健康政策を支える運動メソッド ………………………… 小林 原生(日都産業㈱ 技術部デザイン課長)

18:50-19:30

6.意見交換:パネルディスカッション(チャットでの質問・意見を整理し、パネリストが回答・議論)

パネリスト: 小野 隆 、鈴木 綾 、佐藤 留美、 小林 原生

コーディネーター:萩野 一彦、コメンテーター:金清 典広

■ 参 加 費 : 無料

■ 参加条件 : Web(Zoom)配信の視聴環境がある方

■ 定 員 : 300人(会員・非会員を問わずどなたでもご参加いただけます。)

■ C P D : 本フォーラムは、造園CPD認定プログラムとして申請中です。

■ 問合せ先 : ランドスケープ経営研究会:矢部

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-3-7 近江会館8階

TEL03-3662-8270 FAX03-3662-8268 Mail info@lba-j.org

■ 申込方法 : 申込フォーム(Peatix)からお申込ください。

■ 申込期限 : 令和4年3月26日(土)まで。FAXやメールでの申し込みはできませんのでご注意ください。

■ 参加方法 : 申込フォーム(Peatix)を送信いただくとアクセス先を自動返信いたします。

LBAサロン「モノ売りからコト売りへ 憩いの場づくりへの挑戦」 開催案内

■ 日 時 : 令和4年3月11日(金) 17:00~18:30

■ 方 式 : 配信会場&WEB(Zoom)

■ 話題提供 : 小池 健太郎(株式会社トーシンコーポレーション)

■ 趣 旨 :

今回で3回目の開催となりますが、このサロンは会員間の気軽な情報交換、交流の場として、会員が業務や活動の事例紹介や可能な範囲でのノウハウの開示などの話題を提供いただき、それをもとに気楽に話し合える場となるものです。

前回につづき会場とWEBの併用になります。今回の会場はトーシンコーポレーションさんの1階に素敵な場所(FIVE TREES:ビールバー)がありますので、そこをお借りして開催いたします。また会場に来られない方も意見交換を行っていただけるよう、オンラインと併用といたします。

皆様と有益な時間を過ごしたいと思いますので、多くのご参加をお待ちしております。

■ 概 要 :

・トーシンコーポレーションの会社紹介

トーシンコーポレーションはプランターメーカーのイメージが強いですが、住宅のエクステリア関連商品や住宅設備建材、マンション共用部のリニューアル等、皆様の暮らしに関わる事業に広く携わっております。トーシンの各事業内容やミッションとビジョンを紹介致します。

・トーシンコーポレーションが提供する製品の特徴と事例の紹介

メーカー部門で長く素材として扱ってきたGRCとFRP。これらの素材を使って今まで納品してきた現場事例と共に、憩いの場への活用方法を紹介致します。

・FIVE TREES(ビールバー)の取り組み

地元目黒区五本木からその名を付けたFIVE TREES。ここはトーシンが扱う様々な商品を見て触れて感じられるショーケースです。1階では自家製クラフトビールが飲める空間をつくり、人とモノだけではなく、人と人が集まり、つながる場所を目指すと共に、新しいライフスタイルのアイディアをFIVE TREESから発信します。

■ 参 加 費 : 無料 ※会場ではクラフトビールを飲みながら参加できます。

■ 参加条件 : 会場参加は先着10名まで、オンライン参加はZoom配信の視聴環境がある方

■ 申込方法 : 会場参加・オンライン参加の希望はの申込フォームで選択ください。

: (申込フォームが使用できない場合は、氏名、所属を明記の上、Mail を送信してください)

■ 申込期限 : 令和4年3月9日(水)まで。

■ 参加方法 : 開催2日前をめどにお申込みいただいたアドレスにZoomのアクセス先などを送信します。

「あたらしい生活の様式とみどりの処方」パンフレットを刊行 (2021年12月15日)

LBA第2部会(パークファンド部会)のメンバーが中心となり標題のパンフレットを昨年12月に作成しました。

コロナ禍をきっかけにさまざまな社会課題が顕在化する中、みどりの持つ多様な機能が再確認され、「ニューノーマル」とも呼ばれるコロナ後の新たな生活様式において、みどりはまちづくりの基盤として総合的かつ効果的な処方となりえます。

健康、教育、経済、それらを総合した場面におけるみどりの処方をその背景とともにメニューを提言しています。

2021 LBAサロン「アドベンチャーを通じたコミュニケーションの場」 開催報告

■ 日 時 : 令和3年12月13日(月) 17:00~18:30

■ 方 式 : 会場&WEB(Zoom)

■ 話題提供 : 小澤 新也(株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン)

■ 参 加 者 : 会員20名(うち会場3名)

■ 発表概要

最初にプロジェクトアドベンチャージャパンについての紹介がありました。アメリカのNPOからライセンス契約をして誕生したもので、「器の大きな人間社会の実現」をミッションに掲げ、Bring The Adventure Home!のビジョンをもって、アドベンチャー教育の普及、アドベンチャー施設の施工、アドベンチャー施設の運営を行っている。

プロジェクトアドベンチャーとはアドベンチャーを通じてその体験の振り返りから内発的学び・気づきを促す学びのシステムで、学ぶ(アドベンチャー体験を基にした体験学習プログラム普及)、創る(アドベンチャー施設施工のトータルプロデュース)、遊ぶ(PANZAの運営)に取り組んでいる。それをさらにアドベンチャーエデュケーション、アドベンチャークリエーション、アドベンチャーエンターテインメントとして詳細に説明があった。

そして会社の施工、運営施設の紹介、全国に展開する4か所、PANZA沖縄、PANZA沖縄、PANZA沖縄、PANZA沖縄について、それぞれの施設内容、利用状況などの説明がありました。

その後に本日のメインとなるジップラインの計画について、導入に向けた条件(高低差、地形、風)、運営トレーニングの詳細、アフターケア(定期検査など)、器具、ブレーキシステム、ワイヤーロープなど細かい技術的なこと、そして最後に事故事例の説明がありました。

■ 質疑・意見交換(主な物)

○都内の都市公園におけるP.Pfiとしての導入可能性について

⇒場所による。沖縄などのものは無理だがネット、エアリアルは家族向けとしては可能。

P.Pfi について、プロジェクトアドベンチャージャパンとして事業に直接取り組むことはない。

○リース会社など他社との取り組みならば可能か?

⇒可能である。実際に今までもやっている。

○ジップラインは相手からの要請か、こちらから持ち掛けるのか?安全性における説得は?

⇒こちらから持ち掛けることはない、相手からの相談にのっている。

事故が少ないなどの説明はするが、話し合いで納得を得て取り組んでいる。

○踏み込むことの体験から学んでいくということかと思うが、いろいろ相談をすることは可能か?

また、今後の取り組みで注目することはなにか?

⇒相談は可能である。自ら単体でお客を呼べるとは考えていないので、何かと連携していく必要がある。PANZAのブランド価値を向上させていきたい。

○キャンプ場は、アドベンチャーとの親和性もあり、相乗効果もあると思うが一緒になった事例はないか?

今後、キャンプ場や他の事業への取り組みは考えていくのか?

⇒一緒になった事例は少ない。民間施設では多少ある。

キャン場など他の事業への取り組みは考えていない。

○施設の運営は、どのような体制でやっているのか?

⇒自らが直接運営するのではなく、現地のスタッフを指導することになる。7~10日間の指導とその後の1ケ月ぐらいは試運転期間が必要。

*なお、当日の録画データはLBAのHP、会員専用コーナーで視聴ができますので詳しくはそちらをご覧ください。

2021 年度第1回LBA部会報告会 開催報告

■ 日 時 : 令和3年11月11日(木) 15:00~17:00

■ 方 式 : WEB(Zoom)

■ 参 加 者 : 会員25名

■ プログラム

1.ごあいさつ :金清典広(LBA会長)

2.部会紹介 :萩野一彦(LBA代表幹事)

3.第2部会の概要(活動計画、活動状況)紹介:鈴木綾(部会長)

4.パンフレット「あたらしい生活の様式とみどりの処方」の内容と活用について

:鈴木綾、小野隆、田村将理

5.クラウドファンディングの検討について:石井匡志、小林原生

6.ロンドンナショナルパークウィーク参加報告:田村将理、佐藤留美

7.ディスカッション:佐藤留美副部会長(ファシリテーター)

8.事務連絡・閉会の言葉:川尻幸由(LBA事務局長)

■ 発表概要

○部会紹介

萩野代表幹事より、部会設立の経緯及び最近の活動について紹介

○部会紹介

鈴木部会長より第2部会の活動内容について、講演やみどり環境における資金調達方法とその有効活用を研究、実践を目的として、毎月定例の会議を開催してきたが、コロナ禍を受けて、公園の活性化と課題解決提案と資金調達方法をパッケージ化して取り組むように軌道修正をしている。

○パンフレットの内容と活用

世界におけるコロナ以降の緑地に対する行政についての情報を収集し、キーワードから日本の行政でどう扱っていくかを発信する目的で作成。ランドスケープからの視点、「新しい生活様式」「ここちよさとしなやかさ」「公園から始まる都市経営」「暮らしを支えるみどり」から、健康、教育、経済、総合政策の4つのジャンルにおいて具体的な提案を示したものとなっている。

○クラウドファンディングの検討について

我が国におけるクラウドファンディングの事例を紹介し、成功するためのキーワード、地域連携コミュニケーション、知名度と愛着、固定返礼品、ふるさと納税、個人と地域のつながりを提示。また、メディア(TV、TikTok、Youtube等)の活用を具体例で示し、その重要性を示すとともに、その効果を、健康器具に焦点をあてて説明した。

○ロンドンナショナルパークウィーク参加報告

ロンドンで始まった、分断されている自然と社会(都市)を一つのものとして扱う取り組みとして開かれたナショナルパークウィークに参加し、日本における現状と取り組みについて報告したことなどについて詳細な説明があった。

○ディスカッション

聴衆を含めた参加者との質疑、意見交換をおこなった。

主な内容としては、「パンフレット作成に至る苦労や工夫」、「パンフの使われ方と発信先」、「緑の処方について海外での取り組み」、「コロナ禍の新しい生活様式における公園の使われ方の変化(施工者、メーカー、指定管理者から見た)、アメリカにける利用のあり方」、「クラウドファンディングにおけるSNS活用の有効性」など。

*なお、当日の録画データはLBAのHP、会員専用コーナーで視聴ができますので詳しくはそちらをご覧ください。

2021 LBAサロン「グランピングの運営:道の駅たかねざわ 元気アップむら」報告

■ 日 時 : 令和3年9月21日(火) 17:00~18:30

■ 方 式 : WEB(Zoom)

■ 主 催 : ランドスケープ経営研究会(LBA)

■ 話題提供 : 塚原道夫(株式会社塚原緑地研究所)

山本絢哉(道の駅たかねざわ 元気アップむら 施設長)

■ 参 加 者 : 約20名

■ 発表概要

最初に塚原氏から会社の業容について説明があり、最近はコンサル業務から管理運営業務(公共施設を核にした地域活性化)へ大きくシフトしていて、今回の件はその一つとのことです。

この場所は、昭和29年に日帰り温泉、食堂、農産物直売所、宿泊施設、農産物加工所棟からなる施設として開業したが、経営不振のため、令和元年6月に閉鎖した。その後、高根沢町は道の駅に登録し、道の駅の開設、温泉の改修、グランピング整備等のリニューアルを行い、令和2年4月営業を再開しました。そして、そこで指定管理者に指定されてリニューアル事業の「設計監修」を行い、完成後は本施設の管理運営を行っている。

次に山本氏から実際に現場での管理運営について話をしてもらいました。

道の駅全体及びグラマスナキャンプ場として、高根沢の自然と海外リゾートといった非日常空間を体験できるグランピング施設の詳細な説明がありました。

形式はキャンピングトレーラーが15棟あります。静かな農村景観の水辺の畔に立地し、食事は地元産の食材を用いた本格バーベキュー、季節ごとに行われる田植えなどの農業体験や野菜などの収穫体験、また「元気あっぷむら」オリジナルの豆腐づくりなど、大人も子供も楽しめる多彩なアクティビティを実施しています。

利用状況は、当初コロナ禍において苦戦をしていたが今は好調に推移しているとのこと、その要因として、アウトドアブーム、地域資源の活用、効果的なPRの3点をあげて、それぞれ詳細な説明をいただきました。

最後に今後の戦略として、グランピングだけでなく他の施設もいったとしてリピーターを増やすことを考えているとのことです。

■ 質疑・意見交換

ランドスケープ経営研究会 2021年度 講演会(WEB)報告

ランドスケープ経営研究会 2021年度定時総会報告

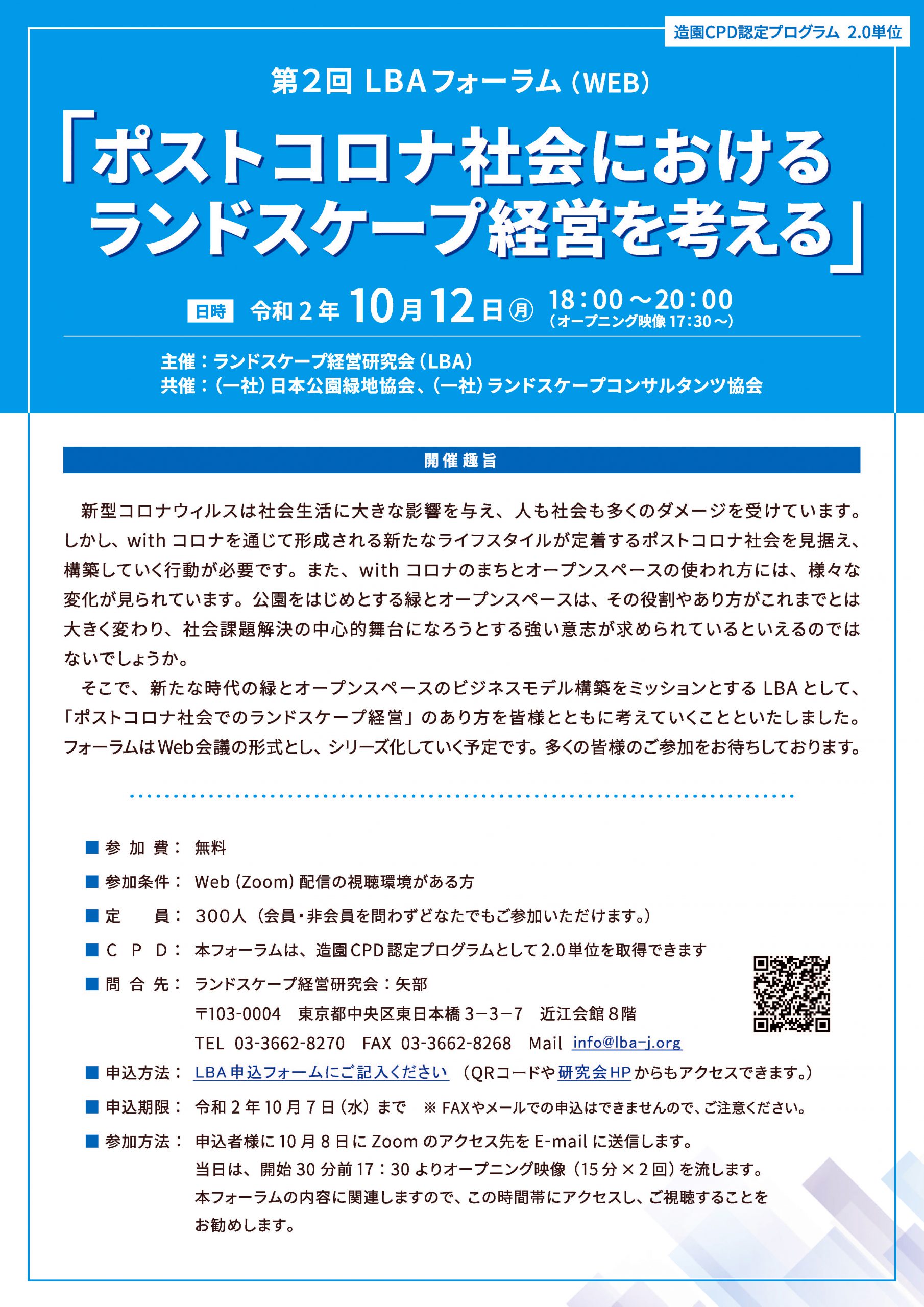

10月12日、「ポストコロナ社会のランドスケープ経営を考える」をテーマに、第2回LBAフォーラムがオンラインにて開催されました。

まず初めに、「ポストコロナ社会における都市(まち)とオープンスペースのあり方」と題し、LBA代表幹事の萩野一彦氏からの趣旨説明と併せて以下の仮設が提示されました。

■日 時:令和2年10月12日(月) 18:00~20:00(オープニング映像17:30)

■参加者:申込数309名(参加者268名)うちLBA会員50名

■プログラムと概要:

01 オープニング映像

⇒コロナ禍における日本を含む世界の公園・オープンスペースの映像

02 LBAから趣旨説明と仮説の提示

「ポストコロナ社会における都市(まち)とオープンスペースのあり方」

萩野一彦(LBA代表幹事)

⇒ポストコロナ社会では社会・都市構造の変化とともに変わる緑とオープンスペースについて、都心と郊外における「まちと人・食・農」の関係の変化から「食・農・職・健・流・観」とつながるサードプレイスの役割として存在、そこにランドスケープ経営の事業が展開し、さらにまちづくりに発展していくという仮説を提示。

03「コロナ禍のニューヨークに学ぶまちと公園の在り方」

島田智里(NY市在住・NY市公園局勤務)

⇒ニューヨーク市における公園やオープンスペースの状況について、コロナ初期の5月頃と現在の姿を比較したスライドにより説明があり、LBA木田幹事のインタビューに答える形で、公園の使われ方の変化、アクティビティの工夫、安全管理の対応、オープンストリート・オープンレストランの取り組みなどを紹介。

04「Withコロナにおける公園等の活用/ニューノーマルにおける公園・広場の新たな活用方策の検討」

折原夏志(UR都市機構 基盤整備計画部担当部長(景観・環境))

⇒UR内の「新公園戦略WG」の「ニューノーマルにおける公園・広場活用の検討」からの報告。最初にWithコロナにおける公園パブリックスペースの使われ方等を情報収集・分析、そしてニューノーマルにおける公園活用を新しい視点で役割や機能を整理、さらにその実装に向け計画・設計施工・管理運営で取り組と課題を検討。その方向性として①身近な小さな公園・広場の活用、②公園・広場と、様々な施設をボーダレスに活用、③持続可能で、経済的に自立した運営・管理 を説明。

05 意見交換

⇒スピーカー同士の意見交換及び視聴参加者からの質問・意見への応答

◆主な意見交換の話題は、以下のとおり。

○コロナ禍で変化する「まちと人・食・農」は、郊外と都心の関係の変化だが大都市だけでなく地方都市はどうか?

○増加する活動の屋外化にあたっての天候(猛暑、雨、寒さ)の影響は?

○「ポストコロナ社会におけるランドスケープ経営の事業イメージ」では、人の活動が中心となっているが、生態系・環境保全とのバランスは?

○NY市のオープンストリート・オープンレストランの運用や管理、デザインはどのようにやっているのか?

○NY市の公園の使われ方、利用制限や管理、市民活動に関するもの

○「ニューノーマルにおける公園・広場活用の検討の方向性」に関するもの

・様々な案があるなかでの短期・中期・長期の考え方は?

・既存公園での新たな使い方の社会実験的にやることについての考えは?

○新たなデザインへの取組み(インクルーシヴな視点、密集回避)関するもの

○「協議会」組織の運営(組織構成、合意プロセス等)について

○経済的に自立した経営を考えるとき、範囲は公園だけにとどまるものか?

※ なお、第3回 LBAフォーラムの開催を12月17日(木)に予定しております。

詳細が決まり次第、ホームページ、メールにてご案内いたします。

多くの皆様の申込みとお問い合わせがあることから、申込み期限の延長、定員の増大を行い対応いたします。

申込期限:10月12日 13:00

定員:500名

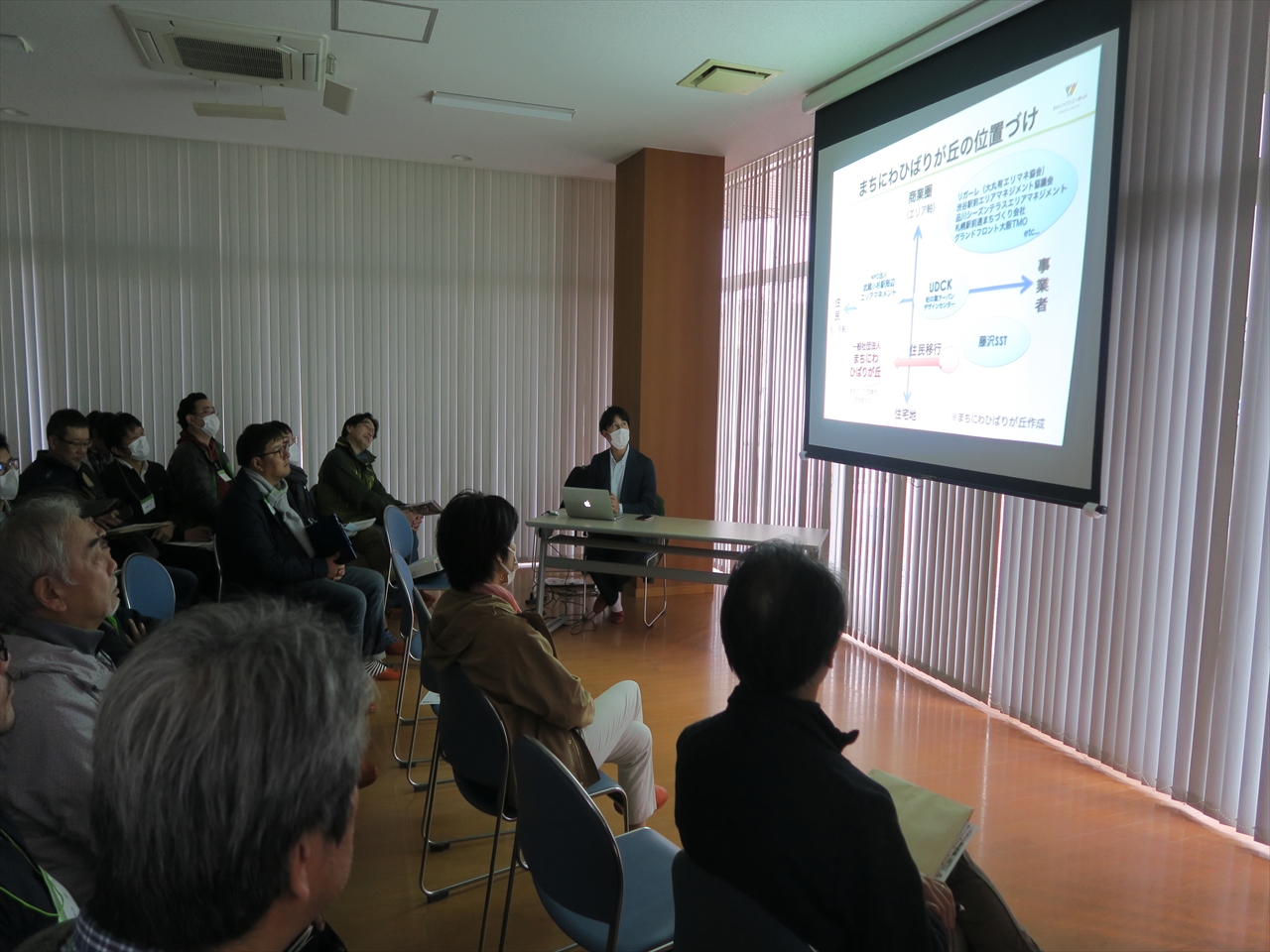

「ひばりテラス118」からは、若尾健太郎氏((一社)まちにわひばりが丘事務局)のご案内で、周辺各所を視察。その後、集会所をお借りし、「まちにわひばりが丘」の位置づけなどについて、若尾氏から、コミュニティイベントの開催をはじめ、「まちにわ師養成講座」を開催してメンバーを募集。スキルアップしながら街が楽しくなるアイデアを考えるなど、住民参画の仕組み、収益源となる住民会費、賛助会費、コミュニティスペース、カフェ・花屋テナント収益、カーシェアテナント賃料、レンタルボックス賃料の仕組みなど、「まちにわひばりが丘」のエリアマネジメントについて、説明をいただきました。

最後に、佐藤留美LBA幹事と磯脇さんの進行で、当日を振り返り、設計の立場、運営管理の立場、それぞれのフィールドの知識と経験を持ち寄って、これからの公園についての意見交換を行いました。

コンサーバンシーやBIDによる戦略的パートナーシップ

また、総会後は、「都市公園のPPP(官民連携)に係る最先端」をテーマに片桐 亮氏(デロイト トーマツ ファイ ナンシャルアドバイザリー合同会社 シニアヴァイスプレジデント インフラ・PPP アドバイザリー)にご講演をいただき、大変参考になり、もっと多くの方に聞いていただきたいとのご意見もいただきました。

さらに、その後の交流会には、ご来賓として、国土交通省公園緑地課から五十嵐室長、峯崎推進官、(一社)日本公園緑地協会から橘常務理事もご参加いただき、盛会となりました。

</p〇開催趣旨>